グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

2010年06月15日

読書会報告『自分の仕事をつくる』

今回の課題本はこれ。

『自分の仕事をつくる』西村佳哲(ちくま文庫)

仕事を通じて、自分を証明する必要はない。というか、それはしてはいけないことだ。

最大の敵は、常に自意識である。個性的であろうとするよりも、ただ無我夢中でやるほうが、結果として個性的な仕事が生まれる。

仕事とは自分を誇示する手段ではなく、自分と他人に対するギフト(贈与)であり、それが結果としてお互いを満たす。これは理想論だろうか。

(同書274頁)

表現の時代と言われている現代、

仕事も自己表現と言われ、個性的であろうとしてしまう気がする。

だからこそ、これって耳が痛い。

目的と手段をはき違えないようにしたいもんだ。

2010年06月14日

敢為積極

「敢為積極」という言葉が出ていました。

「気分がすぐれない時には、意識的に敢え積極的に振舞え。そうすることで心が自然に明るくなるものだ」という意味だとのこと。

気分がすぐれない時、自分が暗い顔をしているように感じます。

そんな時には、口角を上げてみたりすると、気分が晴れたりします。

ぜひお試しあれ。

以前も書いた通り、

考え方を変えれば行動が変わるというのは、

誰でもできる話ではない。

でも、行動を変えているうちに考え方も変わる。

これならコツコツとできそうですよね。

2010年06月10日

思考の惰性

お互いに居心地が良くなって、

ついつい自分の考えが正しいと思ってしまい、

小さくまとまってしまう気がする。

だからこそ、色々な人に会って色々とお話しさせて頂く機会をなるべく作りたい。

時には、自分とは全く異なる意見の人が集まる場にも顔を出したい。

最近、いろんな意味で悔しいことが多い。

悔しいということは、自分を超えるチャンスだと思う。

でも、一番何が悔しいって、

なんとなく自分が惰性に流されていると気づくこと。

腹を決めたらやるしかないね。

2010年06月08日

商人の道

農民は連帯感に生きる

商人は孤独を生甲斐にしなければならぬ

總べては競争者である

農民は安定を求める

商人は不安定こそ利潤の源泉として

喜ばねばならぬ

農民は安全を欲する

商人は冒険を望まねばならぬ

絶えず危険な世界を求めそこに

飛込まぬ商人は利子生活者であり

隠居であるにすぎぬ

農民は土着を喜ぶ

大地に根を深くおろそうとする

商人は何処からでも養分を吸い上げ

られる浮草でなければならぬ

その故郷は住む所すべてである

自分の墓所はこの全世界である

先祖伝来の土地などと云う商人は

一刻も早く算盤を捨てて鍬を取るべきである

石橋をたたいて歩いてはならぬ

人の作った道を用心して通るのは

女子供と老人の仕事である

我が歩む処そのものが道である

他人の道は自分の道でないと云う事が

商人の道である

セブン&アイグループの創業者、

伊藤雅俊さんの部屋に飾ってあるらしい言葉。

商人とはそういうものだと予め思っていれば、

どんなことが起こっても「そういうことね。」と思えるんじゃないかな。

2010年06月07日

師

教師が教壇から伝えなければいけないことは、ただ一つです。

「私には師がいます。私がみなさんに伝えることは、私が師から伝えていただいたことの一部分にすぎません。

師は私がいま蔵している知識の何倍、何十倍もの知識を蔵していました。

私はそこから私が貧しい器で掬い取ったわずかばかりの知識をみなさんに伝えるためにここにいるのです。」

(同書152頁)

「教師は祖述者」と内田樹さんは同書の中で言っていましたが、

私が普段、人に伝えたりしていることは、まさにこんな感じ。

この文章を読んで、「それでいいんだ。」と思い、

気が楽になったことを覚えています。

先週の土曜日、大学院時代の恩師で高崎高校の大先輩でもある、

永井憲一先生の叙勲をお祝いする教え子の集いが催されました。

先生が自らマイクを取り、参加者一人一人との思い出を語って下さり、

それだけで感動でした。

その中で、自分が皆の人生に影響を及ぼしたのなら、

これほど嬉しいことは無いというようなことを話していましたが、

それを聞きながら、こういう人生って本当に素敵だと思いました。

憧れるなー。

永井先生から教わったものは、私の中にあり、

形は変わっているかもしれませんが、

それを生まれ育った群馬に伝えたいと思い、

今ここにいます。

2010年06月02日

達磨寺のカレンダー

スタッフは、まったくもって説教臭いと思っているんだろうなと思いつつ、

そんなことは意に介せず、私個人的には気に入ってます。

さらに、机には近所の少林山達磨寺(黄檗宗)で頂いたカレンダーがあり、

毎月、2句が書いてあり、これがまた傑作。

6月はこれ。

「人行かぬ裏に道あり花の山」

「よういドン逆に走れば独り一番」

まさに弱者の戦略。最高。

ちなみに、5月も最高でした。

「言いわけは無能者の泣きごと」

「雑巾は最後まで汚さず使い切れ」

(これは深いですよね~。)

ということで、今月も説教くさいブログですが、

よろしくお願いします!

2010年05月26日

箍(たが)

『財務の教科書』(林田明大)34頁

江戸時代末期の陽明学者であり、

備中藩の藩政改革に腕をふるった山田方谷について書かれた本ですが、

最初の方に、山田方谷の父の書いた訓戒が載っています。

そもそも前提として、人は放っておけば箍が緩むものなのか。

立派な古人が、訓戒を通じて、自分を律していたのを見ると、

相当な努力と工夫をしないと、我々は流されてしまうということでしょうか。

アメブロの方に、経営のブレを確認することについて書いたけど、

生活でもブレを正すには、やはり訓戒でもなんでも、

「自分との約束」で自問し続けることが肝心だと自省。

2010年05月20日

読書で得た知識は肉になるのか?

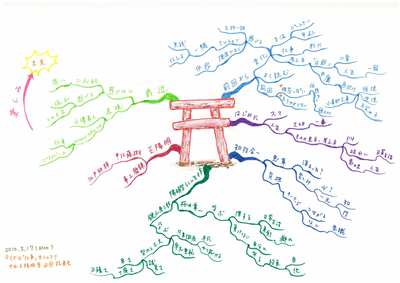

初の企画として、1年3ケ月前に取り上げた、

この本を再度読んで、

その当時の自分との比較をするというテーマにしました。

(アメブロにも同じテーマを違った視点から書いてみました。)

ちなみに、この本。

いつも手元に置いて、ちょろちょろと読んでいますが、

感想をマインドマップに描くのは久しぶり。

過去に描いたものと比較して感じたのは、

「まろやかになった。」ということ。

当時は多少分かったような気になっていましたが、

今見ると、頭だけで、体で分かっていないように感じました。

つまり、知識が肉になっていない。

もし、多少なりとも知識が肉になっているなら、

これは嬉しいこと。

またしばらくしたら、同じことにチャレンジして、

マインドマップで自分の成長を見たいと思います。

とても刺激的な経験でした。

2010年05月17日

獣心を成してのちに人心を養う

子どもの教育法については、私はもっぱら身体の方を大事にして、幼少の時から、強いて読書などさせない。まず獣心を成してのちに人心を養うというのが私の主義であるから、生まれて三歳五歳まではいろはの字も見せず、七、八歳になれば手習いをさせたりさせなかたり、また、読書はさせない。それまでは、ただ暴れ次第に暴れさせて、ただ衣食にはよく気をつけてやり、また子どもながらも卑劣なことをしたりいやしい言葉を真似たりすればこれをとがむるのみ。

(8~10歳で)教育の門に入れて、本当に毎日の時を定めて修業させる。

なおそのときにも身体の事は決して等閑(なおざり)にしない。世間の父母はややもすると勉強勉強と言って、子どもが静かにして読書すればこれを褒める者が多いが、私方の子どもは読書勉強してついぞ褒められたことはないのみか、私は反対にこれを止めている。

さて、問題です。

これは誰が子育てについて書いたものでしょう。

↓

↓

ヒント、1万円札。

↓

↓

もうお分かりですね。

正解は、福沢諭吉さん。

出典は『福翁自伝』。

エチカの鏡とかに出ている方々ではありません(笑)。

2010年05月14日

自我

(飯塚毅 TKC会計人の基本理念<25項目>の20の解説より)

朝、事務所の研修で、皆で読み合わせをした時に、

確かにそうだな、フムフムと、読みながらニヤニヤしてしまった。

ということで、今週も楽しくいきましょう。

2010年05月13日

情熱は運を引き寄せる

昨日、帰宅して、やっぱり本を読みたくなって、

松田さんの『すべては一杯のコーヒーから』を手に取ってみた。

ちょっと読んで目に留まったのが、

情熱は運を引き寄せるという箇所。

どんなことをするにしても情熱の有無で結果は大きく変わってくる。私は人より特別な才能を持っているとは思っていない。ただ、自分の信じた事に寝食を忘れて打ちこむことはできる。

情熱は誰でも平等に持つことができる。その点が生まれ持っての資産や容姿、才能とは違う。

あなたは「あの人は生まれつき恵まれている。自分は平凡だから仕方ない」などと諦めていないだろうか?確かに、スタートラインでの差はあるかもしれない。しかし、特別な境遇にある人たちよりも強く情熱を持って取り組めば、何事も負けないはずだと私は信じている。

また、情熱は不思議と「運」をも引き寄せ、不可能だと思っていたことを可能にしてしまう力も持っている。(14頁)

偶然を偶然に終わらせるか、チャンスにするかの境界線。

では、その情熱の源泉はどこなのだろう?

(ということで、明日は久々にマインドマップ関連の話になるかも?!)

<今日の表ブログ>

「佐藤剛史さんの名刺」

高崎市ではたらく税理士・ブザン公認マインドマップインストラクター・ランチェスター戦略社長塾長の日日是好日!!!

2010年05月12日

自分がマイナーだという意識

12年前にタリーズジャパンを設立した5月12日、

参議院選への出馬を表明した松田公太氏の言葉。

イケメンで泥臭さが似合わない感じの彼が最初にやっていたのが、

昨日も書いたランチェスター戦略=弱者必勝の戦略。

セルフイメージを高く持つことも大事なのかもしれないが、

現実とのギャップがあると、その差に苦しむことになる。

しかし、見たくない現実を見ることによって、

自分を良くしようという戦う姿勢を持つことができる。

久々に彼の著書を読んでみたくなった。

国政にも情熱と一人一人に届くような接近戦を。

2010年05月11日

潜在意識と表面意識

飯塚毅先生が本や講演でよく言われていたことで、

「潜在意識と表面意識の一致」というのがある。

不一致の状態というのは、

いわゆる「わっかっちゃいるけどやめられない」というやつだ。

飯塚先生がお元気だったころの記述で、

大脳生理学は日々進歩しているから、

言葉としては古いだろうけど、

なんとなくイメージは湧くでしょう。

飯塚先生はその一致についても言及しているが、

今日は、私が勉強させて頂いている、

「弱者必勝の戦略」である、

ランチェスター戦略の竹田陽一先生の言葉を借りて、

これについて考えてみたい。

自己啓発の本の中には「考え方が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人生が変わる。人生が変われば運命が変わる」といった標語が時おり出てきます。

一見したところこれはすばらしい教訓のようですが、実は、考え方を変えることによって行動をすぐに変えることができるような人は、100人中2人から3人の強者型人間に限られ、誰でもそうなれるわけではないのです。

(142頁)

自分は凡人で普通人で弱者であるということを前提にすると見えてくることは多い。

では、その普通人がいかに自分にしかできない仕事を成し遂げるか。

普通の人が何かを成し遂げる第一は、自分自身に適度な強制を加えることです。第二は今までの行動習慣を大きく変えることで、第三は大きな実績を出すことによって自信をつけ、第四はこの自信が考え方を大きく変えるのです。(145頁)

例えば、竹田先生は早朝から仕事をするため朝起きをしようとしたが、

どうにも早起きが苦手で、その際、早起きが得意な奥様に、

布団をはいだり、足を蹴ってもらったりしていたらしい。

そうこうしているうちに、自然に起きられるようになったと。

肉弾戦で根性論で最高。

これならやれる気がして来る。

結局、プロセスカットはできないということか。

自分がイヤで変えたいなら、

まずは自分自身が弱者であると知ることから。

2010年05月10日

読書会

「能力を引き出すこと」。

これを知った時も驚きました。

知識のインプットが教育だと思い込んでいた部分がありましたが、

むしろそれを媒介にアウトプットするものだったとは。

読書という行為も、知識のインプットだと思いがちですが、

本を媒介に自分の中に化学変化を起こし、

新しい行動基準をアウトプットするものとも言えます。

1年ちょっと前から毎月、読書会を開催しています。

予め課題本を読んで集まり、感想や意見を交換する集まりです。

今日は、読書会のインフォメーションをさせて下さい。

今月は記念すべき第1回の課題本であった、

『イヤな「仕事」もニッコリやれる陽明学』を再度読み直す、

という初の企画を行いたいと思います。

読む時の外部的・内部的な状況により、

本の感想は異なって来る、というのを体感しましょう!

(とはいえ、大半の方にとっては初めて読む本だと思いますが…。)

日時:平成21年5月17日(月)19時~21時

場所:山名八幡宮(群馬県高崎市山名町1581)(予定)

http://yamana8.net/index.html

<今回の課題本>

『イヤな「仕事」もニッコリやれる陽明学』

著者:林田明大

出版社:三五館

2010年05月09日

教育の目的

(数年前に改正されたので、正確に言うと旧教育基本法。以下、同じ。)

教育の憲法ともいえる位置づけにある法律ですが、

全11条とそれほど長くないので、ぜひ全文をご一読を。

さて、私が教育基本法に出会ったのは、

大学3年の時、つまり20歳の時でした。

憲法のゼミに入り、数人でグループを作る際、

当時まったく興味のなかった「教育班」に所属し、

そこで運命の出会いをしてしまったのです。

それが、教育基本法。

特に、頭をガツンとやられたのが、第1条(教育の目的)でした。

教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

教育って、「人格の完成」のためのものだったのか?

今まで自分が受けてきた教育って、その目的のもとに行われていたのか?

教育の目的なんて考えたこともなかった自分のひとつの価値観が裏返った瞬間でした。

2010年05月08日

素読

暗誦できるようになるまで、

繰り返し音読すること。

江戸時代、子どもたちは「論語」などを素読し、

その時には意味が分からなくても、

様々な体験の中で、体を通じて理解していったらしい。

自分の経験で、ちょっと似たようなことがあったので、

並行して書いているアメブロに書いてみました。

良かったら、読んであげて下さい。

「素直な心」

高崎市ではたらく税理士・ブザン公認マインドマップインストラクター・ランチェスター戦略社長塾長の日日是好日!!!

2010年05月07日

知行合一と言行一致

陽明学を代表している思想、「知行合一」。

私も、陽明学を勉強する前からこの言葉は知っていましたが、

林田明大先生のご著書を拝読するまで、

「言行一致」くらいにしか思っていませんでした。

陽明学について書いてある本の中には、

そういった意味で使っているものもあるようです。

それについてとやかく言えるほど、

私自身も深く研究している訳でもありませんが、

とにかく、林田先生のご著書を拝読して、

結果的に、衝撃を受けたということは事実。

正直言いますと、最初は「知行合一」が「言行一致」を含む概念でありながら、

イコールではないと言われても、まるで意味が分かりませんでした。

しかし、何度も読んで、考えて、自分の体で感じてみて、

ようやく少しずつですが、理解を深めてきました。

と言いつつ、これを書きながら、

林田先生の『真説「陽明学」入門』の「知行合一」の章を読んだら、

まだまだ先は長いね、小澤君、という感じでしたが…。

簡単にまとめられないので、今日は最後に、

先生のご著書から一文拝借。

「知行合一」は「言行一致」で完結するものではなく、すべてのものが関係しあってつながっている一つのものである、という意味なのです。

『イヤな「仕事」もニッコリやれる陽明学』49頁

ここで大事なのは、物事を分けて考えないということ。

さて、今日も「?」で終わりますが、

日を改めて、もう少々、このテーマを掘り下げてみようと思います。

お付き合い、ありがとうございました。

2010年05月06日

自利トハ利他ヲイフ

すっかりマインドマップの話がご無沙汰ですが、

「マインドマップ(の)寺子屋」ではなく、

「マインドマップ(+)寺子屋」というテーマなので、

引き続きお付き合い下さい。

(ちょっと苦しいかっ

。ほとんど小澤昌人暴走裏ブログと化してますね。)

。ほとんど小澤昌人暴走裏ブログと化してますね。)さて、飯塚毅先生の話の続き。

飯塚先生と言えばこの言葉というのが、

「自利利他」という言葉。

大乗仏教の経論にはよく出てくる言葉らしいのですが、

飯塚先生の支持する最澄伝教大師の訳は、

「自利トハ利他ヲイフ」。

「自利とは利他をいう」とは、「利他」のまっただ中で「自利」を覚知すること、すなわち「自利即利他」の意味である。

これは飯塚先生の言葉。

「色即是空」と同様。

簡単に言えば、自利のために他を利そう、とか、

利他が先でその後に自利がある、とか、

そういうのでは「自利利他」にはならないということでしょうか。

…読んでいる方が首をひねっているのが見えるようですね(笑)。

ということで、多少わかりやくお話ししたいので、

次は陽明学の「知行合一」のお話をしたいと思います。

今日もお付き合い頂き、ありがとうございました。

2010年05月03日

技と心

会計人の集団である「TKC全国会」に入会しました。

この会の初代会長が飯塚毅先生です。

独立前に5年ほど、2件の会計事務所で修業させて頂き、

自分ではそれなりに仕事ができるようになった気になっていました。

今考えると、とても恥ずかしい話ですが。

確かに会計や税務に関する知識、「技」という面では、

ある程度は勉強できていたかもしれません。

しかし、それ以上に大事なものがあって、

それを見ていないことにさえ気づいていませんでした。

もう書かなくてもわかりますよね。

「心」です。

飯塚先生を通じて最初に出会った言葉が、

「自利利他」という、文字では理解できても、

体現することが果てしなく難しい言葉だったのです。

2010年04月28日

飯塚毅先生

私、本業は税理士です。

きっとご存知の方の方が多いでしょうが、念のため。

最近では「もしドラ」ですっかり有名になってしまった、

天才コンサルタント、故ドラッカーさんのお言葉を借りれば、

人間が幸せであるためには社会の発展が必要で、

その役割を担っているのは国や政治ではなく「企業」だと。

そんな志を持った「企業」のサポートさせて頂く素敵な仕事だと思い、

日々、取り組んでいます。

さて、自分自身も志を持って税理士という道を歩いていますが、

当然、道に迷うこともあります。

そんな時に支えになるのが先人の言葉。

陽明学もそうですが、東洋の思想に導かれることが多いです。

東洋思想に興味を持つようになったきっかけを作って下さったのは、

日本の税理士界に偉大な功績を残された、故飯塚毅先生でした。

(つづく)